この記事のレベル

| 初心者 |  (2.5 / 5) (2.5 / 5) |

| 重要度 |  (3.5 / 5) (3.5 / 5) |

| 難しさ |  (3.5 / 5) (3.5 / 5) |

こんにちは!週末PhotographerのAgi(あぎ)です!タイムラプス、撮ってますか?

今回は、一眼カメラにおける「タイムラプス」の「撮り方」と「Youtubeにアップロードする前提に動画として書き出し」する方法についてを解説してみました。

iPhone等のスマートフォンでも撮影することは可能ですが、この記事ではミラーレスデジタル一眼カメラで撮影する方法を紹介しています。

タイムラプスとは何か、撮るには何が必要でどうしたら良いのか、カメラの操作方法はどうしたら良いのか、具体的な操作の例はα7Ⅳでの実践にはなってしまいますが、順を追ってレクチャーしていきたいと思います。

Agi(あぎ)

Agi(あぎ)この記事は以下のような人におすすめ!

・タイムラプスが何か分からない

・タイムラプスの撮り方がわからない

・タイムラプスを動画にする方法がわからない

それでは記事の内容へどうぞ!

タイムラプス(time lapse)とは

タイムラプスとはどういうものか。まずは、作例を見ていただくと分かりやすいでしょう。

作例

Agi(あぎ)

Agi(あぎ)僕が作成したタイムラプスです!

タイムラプスの意味

タイムラプス(time lapse)とは和訳すると「時間の経過」を意味します。言葉の通り、時間の経過を伝える意味合いを持つ表現手法の1つとされています。

より具体的に原理を解説すると、一定の間隔で撮影した静止画をつなぎ合わせる事により、1つの動画となります。

例として掲載しているタイムラプス動画は、10秒ごとの間隔で撮影された200枚の静止画をつなぎ合わせて作られています。

「なら、普通に動画撮れば良いじゃん」

と思うかもしれませんが、タイムラプスでは短い時間に長い時間が凝縮されます。

定点で捉える、空に流れる雲の動きや、街での人の動き、限られた時間しか尺の無い映像作品の中に、時間経過という情報を視聴者に伝えるにはかなり有効な表現手法です。

人間の目では通常捉えられないスケールの映像はとても目を引くので、数々の映像作品で取り入れられている表現手法です。

タイムラプスを作成する方法

フルHD(1920×1080)でYoutubeへアップロードすることをゴールとして、タイムラプス動画の作成手順を3つの工程に分けて解説します。

タイムラプスとして残したい場面を静止画として撮影します。

おすすめの被写体の組み合わせは「動かない被写体」と「時間経過で動く被写体」です。

例:山と雲、山と太陽、街と人

動画として残すということは、最終的なサイズはフルHD(1920×1080)か4K(3840×2160)となるので、それ以上の大きさの画像は無駄になります。

また、一眼カメラで撮影した場合、アスペクト比は写真のスタンダードである3:2に設定されているかと思いますが、動画のスタンダードは16:9です。

撮影段階からアスペクト比を16:9に設定しておくか、撮影後にアスペクト比を調節する必要があります。

そこで、アスペクト比とサイズの調節に役立つのが「画像編集ソフト」です。

用意したタイムラプスの素材を1つにまとめ、動画としてアウトプットする必要があります。

そこで役立つのが「動画編集ソフト」です。

タイムラプスを作成するために必要な工程は理解できたでしょうか。

それでは、一つずつ解説していきます。

| リサイズ | – | この場合は撮影した画像の大きさを変更すること |

| アスペクト比 | 画像の横と縦の比率 | |

| PhotoScape X | – | 殆どの機能を無料で利用出来る高機能画像編集ソフト |

| Davinci Resolve | – | 殆どの機能を無料で利用出来る高機能動画編集ソフト |

タイムラプス用の静止画の撮影

それでは、実際にタイムラプス用の静止画の撮影をしてみましょう。

必要な道具や、カメラの設定を解説していきます。

必要な道具

- 三脚(必須)

- レリーズ(カメラにインターバル撮影機能が無い場合)

撮影方法・カメラの設定

タイムラプス撮影中はカメラを絶対に動かさないようにしなければなりません。その為に三脚でカメラを固定しましょう。動かないように出来るのであれば何でも良いですが、画角を決めたりと楽な面が多いので、三脚を使用したほうがベターです。

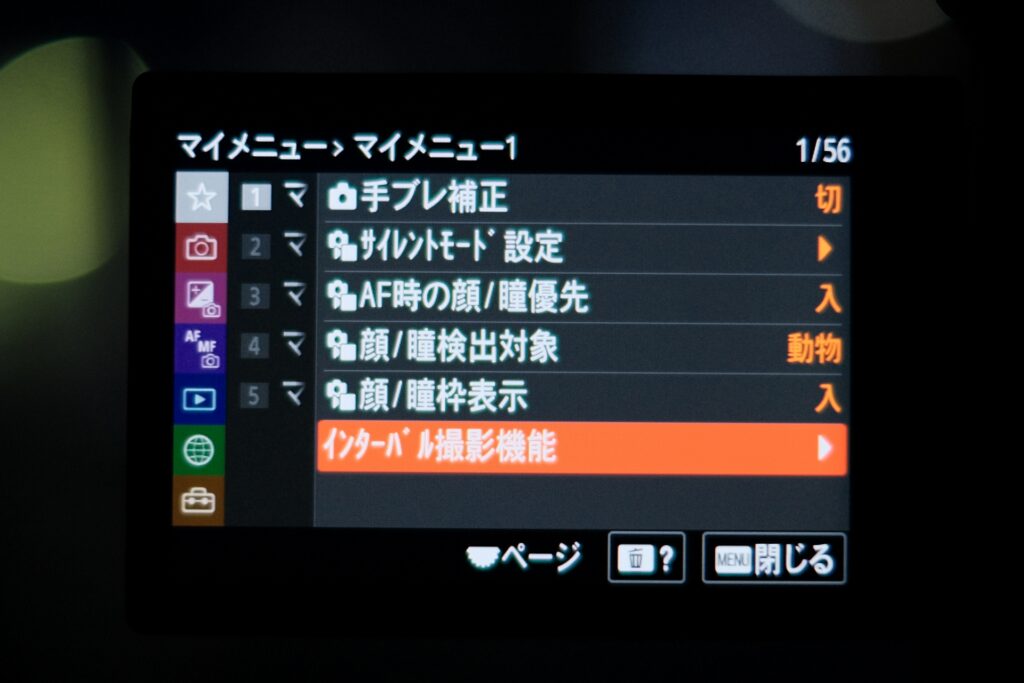

本来は手持ちで撮影する場合に有効に働く手ぶれ補正ですが、カメラが三脚に固定されていると、極僅かな振動を感知して誤作動を起こす可能性があるので、三脚使用時はオフにするのが定番です。

本来は長い時間シャッターを開ける際に必要な操作なので、タイムラプス撮影にはあまり関係無いかもしれませんが、念のために切っておきましょう。

マニュアルで自分のイメージに合わせて露出を決定しましょう。勿論ピントも合わせます。

1つ注意点。後に設定する「撮影間隔」を超える秒数のシャッター速度は避ける様にしましょう。シャッターが切れなくなります。

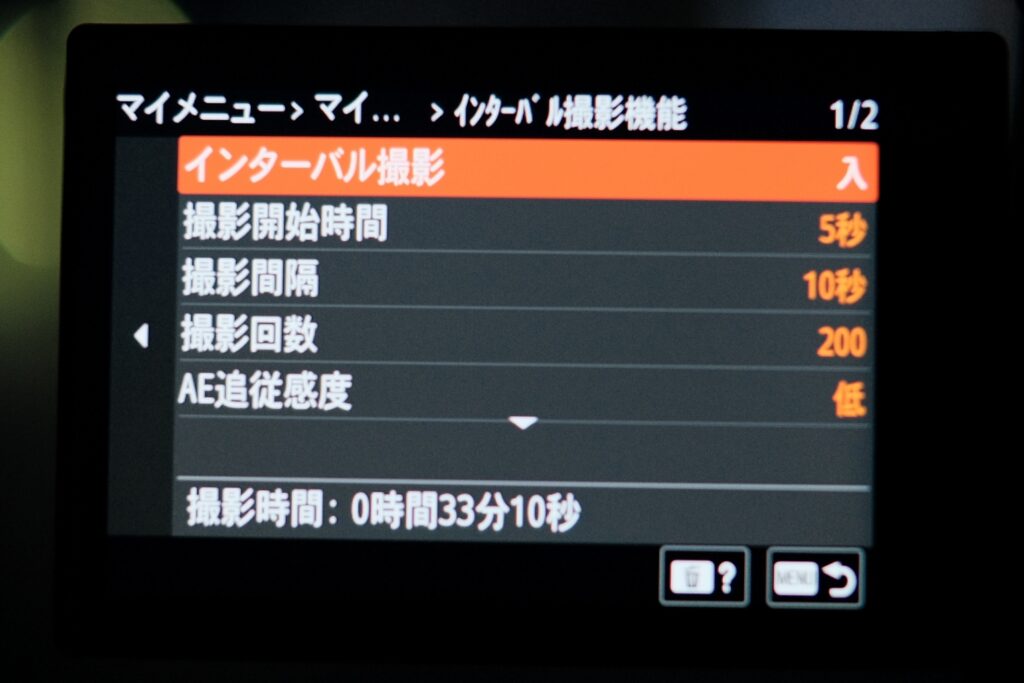

α7Ⅳでは「撮影⇢ドライブモード⇢インターバル撮影機能」と選択することが出来ます。撮影にかかる時間も表示されるので、参考にしましょう。

設定内容

| 項目名 | 実際の設定値 |

|---|---|

| 撮影開始時間 | 5秒 |

| 撮影間隔 | 10秒 |

| 撮影回数 | 200 |

| AE追従感度 | 低 |

| シャッター方式 | 電子シャッター |

| 撮影間隔優先 | しない |

設定項目の解説

- 撮影開始時間

-

撮影を開始するまでの時間。

今回はレリーズを使用しないので、シャッターを押した時の振動が収まりそうな「5秒」に設定しました。

- 撮影間隔

-

次のシャッターを切るまでの間隔。

動きが遅い雲が被写体なので「10秒」に設定。動きが早い被写体を撮影するなら間隔を短く設定するのもアリです。

- 撮影回数

-

シャッターを切る回数。

撮りたい枚数や時間に応じて設定しましょう。今回は「200枚」に設定しました。

- AE追従感度

-

露出の変化を追従する感度を「低」「中」「高」から選択。

夕方から夜に向かって暗くなる様を撮影したかったので「低」に設定しました。

- シャッター方式

-

シャッター方式をメカシャッターと電子シャッターから選択。

メカシャッターは物理的にシャッターが落ちるので、200枚も撮影すると落ちた時の衝撃がブレに繋がる場合があります。なので「電子シャッター」に設定しました。

- 撮影間隔優先

-

露出モードがプログラムオートか絞り優先の場合、撮影間隔を優先してシャッタースピードを自動調節するか。

基本的にマニュアルモードで撮影するので「しない」に設定します。

撮影を開始しましょう。撮影中はα7Ⅳの場合はこの様な画面が表示されます。

撮影中は絶対にカメラを動かさないようにしましょう。

また、長時間の撮影になりますが、屋外での撮影では強風によるカメラの転倒や、盗難、事故の可能性がありますので、出来るだけ側に居ることをオススメします。

画像編集ソフトで、撮影した静止画を必要に応じてリサイズ&アスペクト比調節

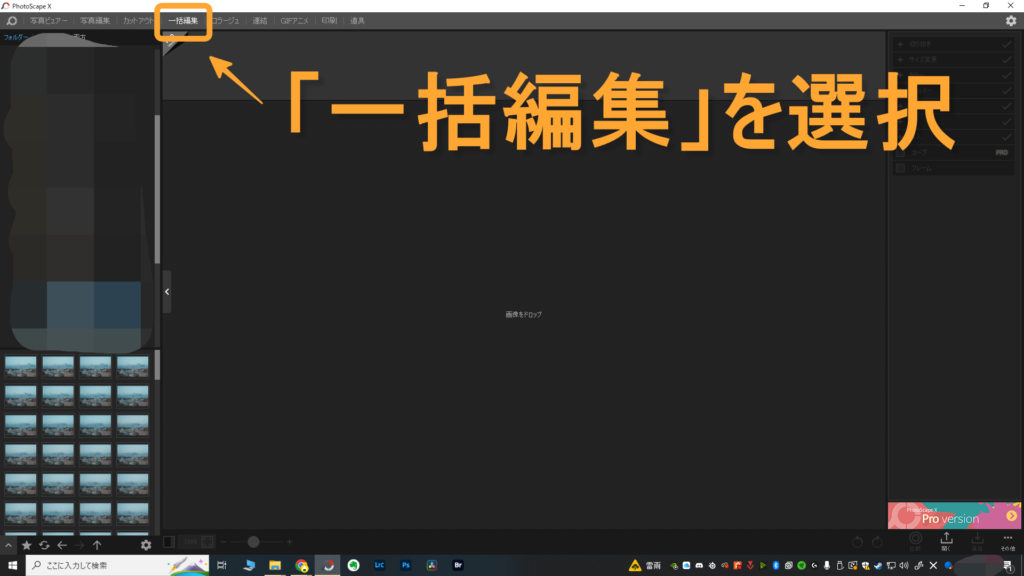

ここでは、JPEG形式で保存された画像を無料の画像編集ソフト「PhotoScape X」でリサイズと切り抜きする所までを解説します。

PhotoScape Xでリサイズとアスペクト比を調節する

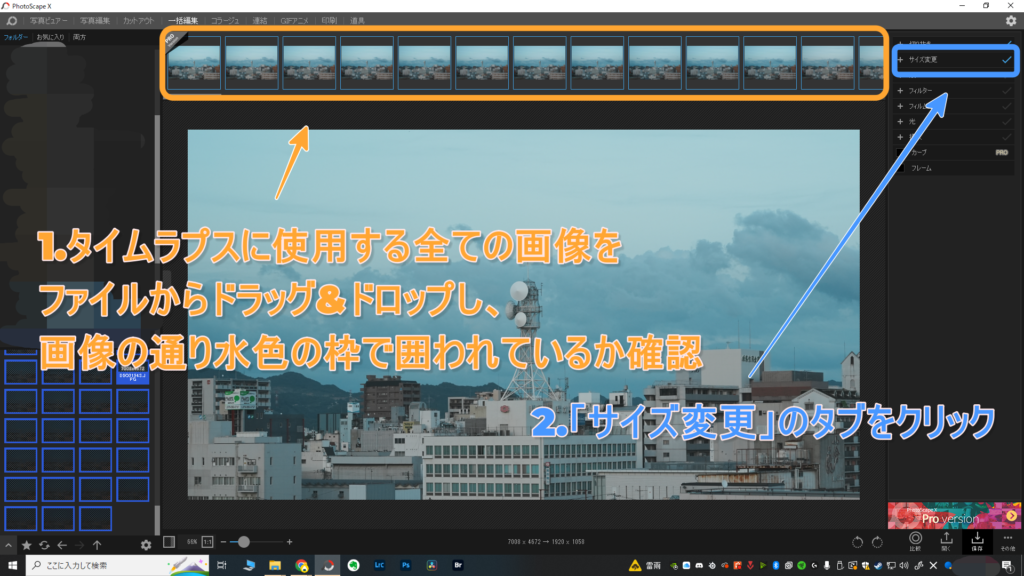

- タイムラプスに使用する全ての画像をファイルからドラッグ&ドロップし、水色の枠で囲われているか確認

- 「サイズ変更」にチェックを入れ、タブをクリック

- 幅を「1920」に設定する

- 「保存」をクリック

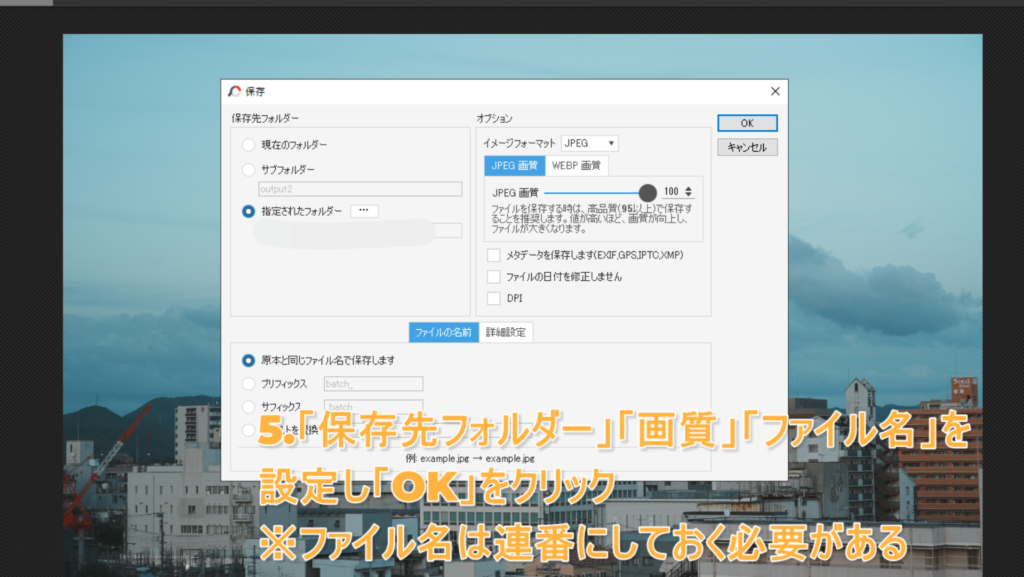

- 「保存先フォルダー」「画質」「ファイル名」を設定し「OK」をクリック。この時、ファイル名は連番になるようにします

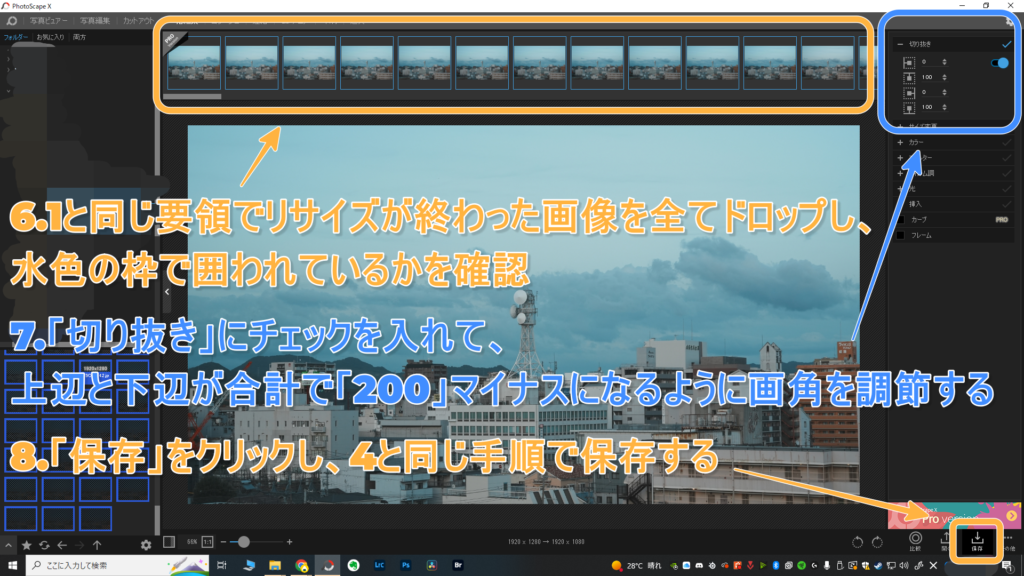

- 1と同じ要領でリサイズが終わった画像を全てドロップし、水色の枠で囲われているかを確認

- 「切り抜き」にチェックを入れて、タブをクリックし、上辺と下辺が合計で「200」マイナスになるように画角を調節する

- 「保存」をクリックし、4と同じ手順で保存する

これで、タイムラプスに使用する静止画の準備は完了しました。

サイズ変更とリサイズを同時に行わないのは、ソフトウェアの仕様上「切り抜き⇢リサイズ」の順番で処理を行ってしまう様なので、カメラの画素数次第で画像サイズが違ってくるので再現性が著しく低下する為です。

4Kで作成する場合は幅と高さを2倍の「3840×2160」になるように、サイズ変更と切り抜きを調節すればOKです。

おまけ:Lightroom classicでの操作方法

残念ながら撮影時のRAWデータは重いので削除してしまっていて処理時の画像を用意出来なかったのですが、RAWデータを編集して絵作りしたいのであればLightroom classicで編集・アスペクト比・リサイズまで全て一括で出来ます。

ただし、それなりのマシンパワーが無いとかなり時間が掛かるので注意しましょう。

ちなみに、タイムラプス作成もPhotoshopで可能らしいですが、さすがに動画ソフトで作ったほうがやりやすいので割合

手順

1枚目のRAWを色編集⇢16:9の切り抜き⇢現像設定⇢設定をコピー⇢適応する全てのファイルをSHIFT+左クリックで選択⇢現像設定⇢設定をペースト⇢書き出し⇢書き出し⇢画像のサイズ調整⇢幅と高さを「1920×1080」に設定⇢書き出し

動画編集ソフトで動画として書き出す

無料の動画編集ソフト「DaVinci Resolve 18」を利用して、タイムラプス用の静止画を動画として書き出すまでの工程を解説します。

今回のテーマは「タイムラプス動画の作り方」なので、タイトル・テロップ・BGM・トランジション等の編集については割合します。

Davinci Resolveに素材として取り込み、書き出し

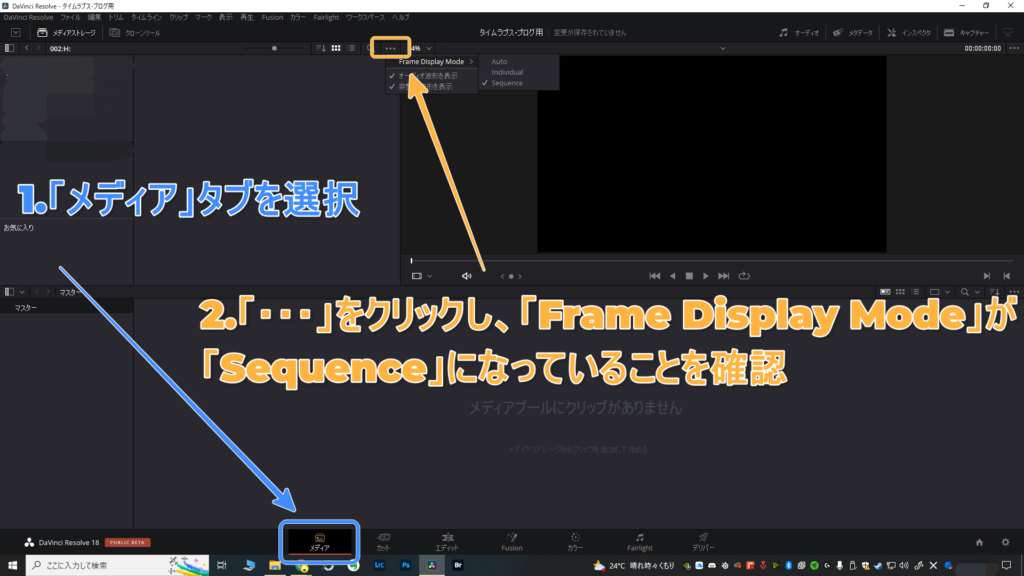

- 「メディア」タブを選択

- 「…」をクリックし、「Frame Display Mode」が「Sequence」になっていることを確認

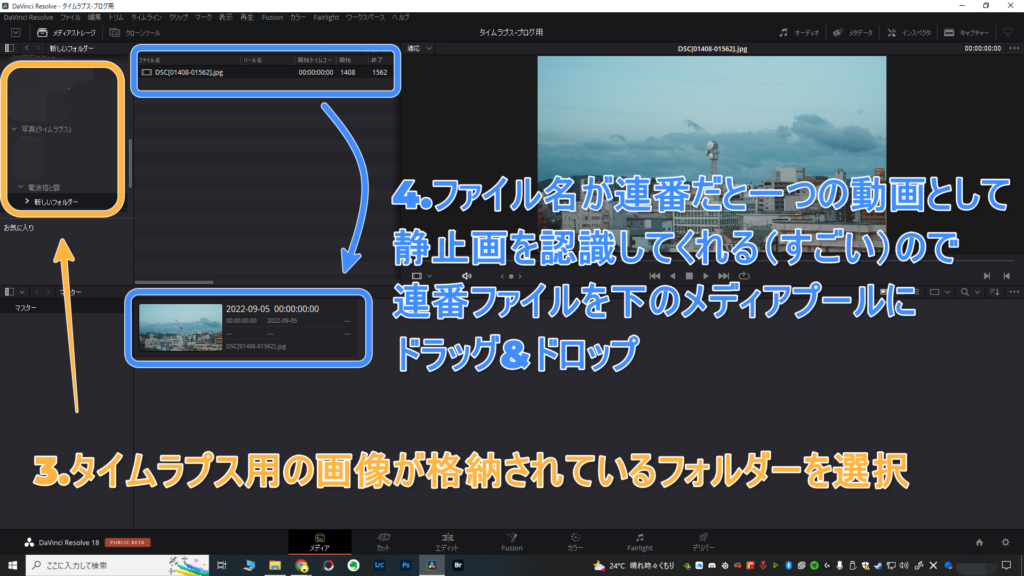

- タイムラプス用の画像が格納されているフォルダーを選択

- ファイル名が連番だと、一つの動画として静止画を認識してくれる(すごい)ので、連番ファイルをメディアプールにドラッグ&ドロップ

- 「カット」を選択

- 取り込んだ動画をメディアプールからタイムラインへドラッグ&ドロップ

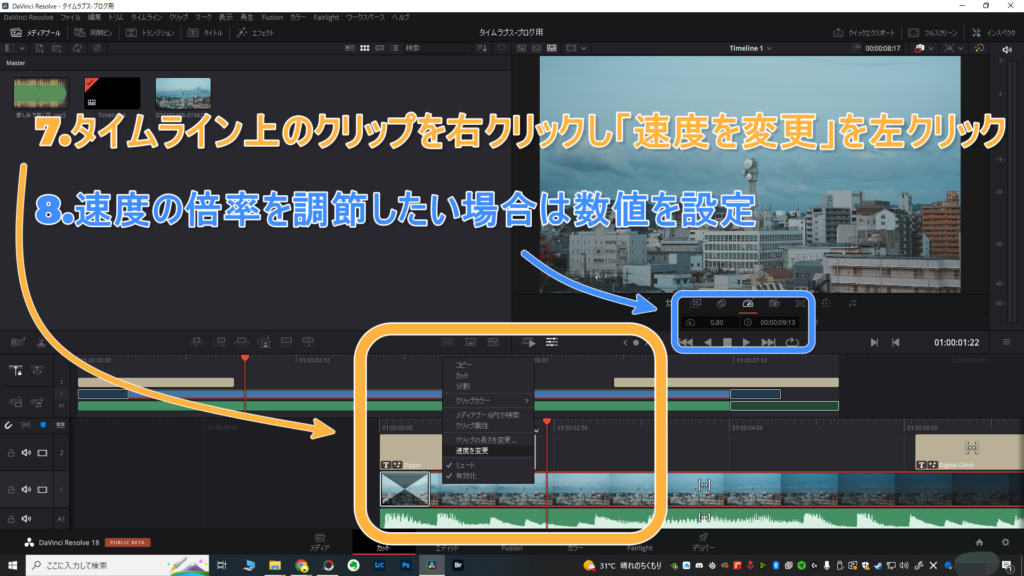

- タイムライン上のクリップを右クリックし、「速度を変更」を左クリック

- 速度の倍率を調節したい場合は数値を設定(今回は0.8倍速に設定)

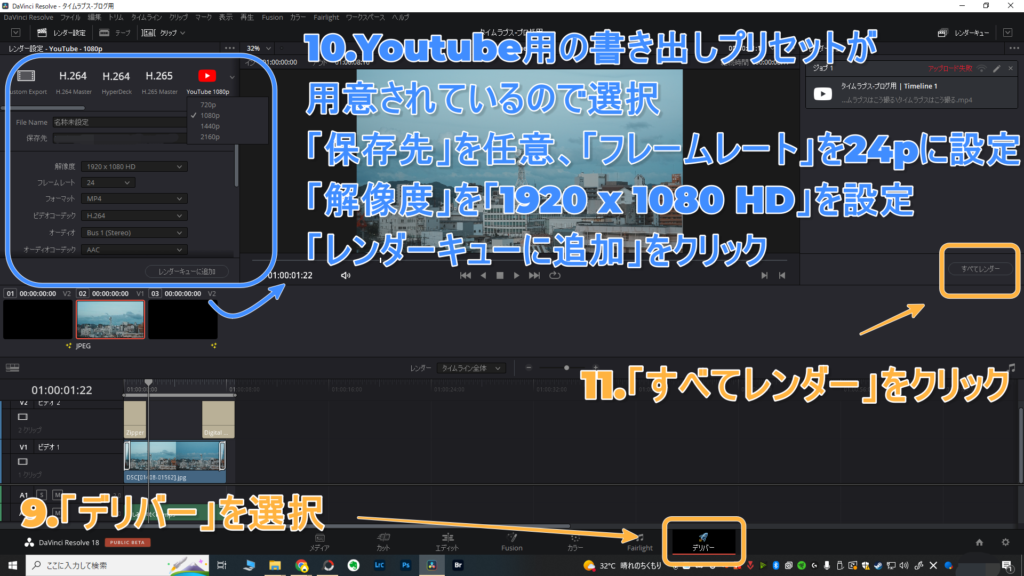

- 「デリバー」を選択

- Youtube用の書き出しプリセットが用意されているので選択、「保存先」を任意、「フレームレート」を24pに設定し、「解像度」を「1920 x 1080 HD」を設定、最後に「レンダーキューに追加」をクリック

- 「すべてレンダー」をクリック

後は、書き出しを待つだけです。

DaVinci Resolveの設定でYoutubeアップロードの設定をしていると、直接Youtubeへアップロードしてくれます。今回は設定をしていないので、保存先に設定したフォルダに書き出し結果が保存されて処理が終了します。

また、解像度を4Kにしたければ解像度を「3840 x 2160 Ultra HD」に設定すればOKです。

まとめ

これで冒頭に観てもらったタイムラプス動画が出来上がりです。

テロップ等の入れ方は割合しましたが、それほど難しくはないので、チャレンジしてみてください。

タイムラプスってカメラを長時間拘束されるので、カメラ一台体制だとその瞬間に写真を撮りたかったり動画を撮りたかったりすると、撮影を躊躇してしまいがちです。

しかし、動画にした時に意図が伝わりやすく、映像としてもインパクトが強いものなので、撮影に慣れてきたら撮ってみることをオススメします。

Agi(あぎ)

Agi(あぎ)タイムラプスって、意外に簡単だし面白い!

他にも初心者向けの記事を投稿しているので、良かったら読んでね!

コメント